■ オラトリオとは?

オラトリオといえばヘンデル《メサイア》、ハイドン《天地創造》、メンデルスゾーン《エリヤ》のような独唱・合唱・オーケストラによる大規模作品を思い浮かべる人が多いだろうが、それはヘンデルが47歳(1732)のときに編み出した新しいスタイルだ(ヘンデル型オラトリオ)。それ以前は数人の独唱と室内楽による2部構成ものが主流だった(イタリア式オラトリオ、完成者はアレッサンドロ・スカルラッテイ)。《時と悟りの勝利》もそのイタリア式で書かれている。(1737年にロンドンで改作したHWV 46bはヘンデル型3部構成となっている)。

■ 単なる寓意劇・道徳劇だろうか?

ストーリーはいたってシンプルだ。抽象的概念が寓意人物として登場する。「美 Bellezza」(ソプラノ)に「快楽 Piacere」(ソプラノ)が、人生を思うままに楽しむよう勧めるが、「時 Tempo」(テノール)と「悟り Disinganno」(カウンターテナー)が、虚しい刹那の快楽に溺れず、誠実に生きよと諭す。「美」は迷った末に徳の道を志す。

バロック時代、こうした寓意劇・道徳劇は珍しくなかった。初期オラトリオとも宗教的オペラとも言われるカヴァリエーリの《魂と道徳の劇》(1600)もあれば、ヘンデルにもオラトリオ《快活の人、沈思の人、中庸の人》、《ヘルクレスの選択》がある。

しかしオーストリア軍が迫り、あわや侵略されかねない緊迫したローマで、政治・外交の最前線にいる枢機卿が果たしてそんな呑気な道徳劇を書くだろうか?この台本には裏があるに違いない。

■ 劇場音楽家ヘンデルとオペラ・オラトリオ

ヘンデルは1685年ドイツ中部のハレにゲオルク・フリードリヒ・ヘンデルとして生まれ、ドイツ、イタリアでの音楽修行を経て25歳の若さでハノーヴァー選帝侯の宮廷楽長という高い地位を得た。そして英国に移り、やがて帰化してイギリス人ジョージ・フリデリック・ハンデルとなって、1759年(74歳)にロンドンで没している。

ヘンデルといえば《水上の音楽》、《王宮の花火の音楽》、《調子の良い鍛冶屋》など器楽作品が有名だが、〈ハレルヤ・コーラス〉や〈オンブラ・マイ・フ〉などの声楽曲も知られている。実はヘンデルが生涯をかけて取り組んだのは器楽曲よりもむしろこうした声楽作品、それも劇場用のオペラやオラトリオだった。

そしてバロック時代のオペラ・オラトリオは、表面では神話や聖書、歴史や英雄、聖人を扱っていても、実は政治・外交・思想などの主張を盛り込んで伝えるための器、時事問題エンターテインメントだったのだ。

ヘンデルがロンドン・デビューを飾ったオペラ《リナルド》は次の英国王ジョージ1世の前宣伝だったし、オペラ《ジュリオ・チェーザレ》《ロデリンダ》やオラトリオ《サウル》《メサイア》は名誉革命で亡命した旧王朝派の復権を望むプロパガンダであり、オペラ《アルチーナ》や最後のオペラ《デイダミーア》はウォルポール首相をこき下ろす批判劇だった。

こうしたメッセージを、いかに巧妙に歴史や神話や聖書の物語の衣を着せて舞台に載せるかが、台本作者・作曲家の腕の見せ所だった。そして若きヘンデルはイタリア時代にその技を存分にアピールしたのだった。

■ スペイン継承戦争とイタリア時代の4傑作

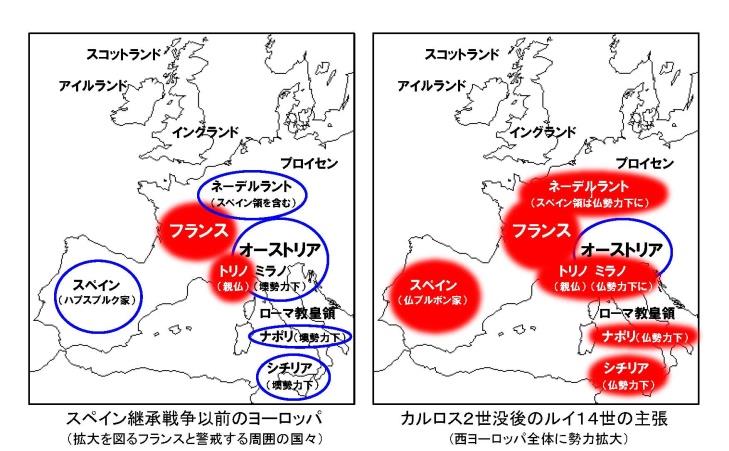

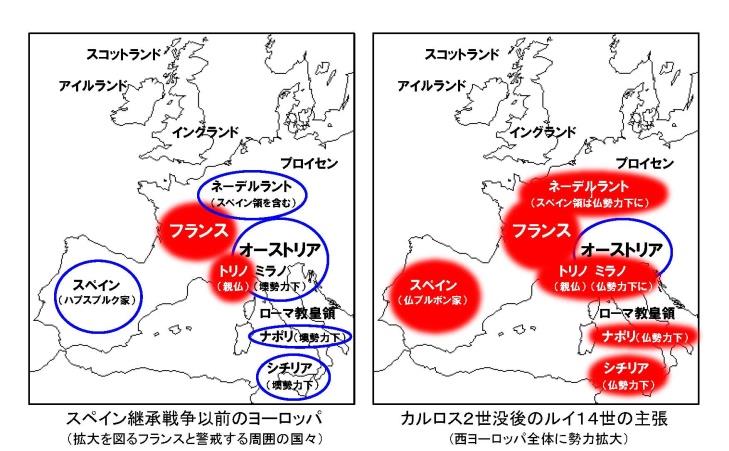

スペイン継承戦争・・・スペイン・ハプスブルク家のカルロス2世が1700年に没すると、フランスのルイ14世は、複雑な血縁関係からこじつけて、次の王は自分の孫だと宣言した。

着々と国力を蓄え、領土拡大に余念のなかったフランスだが、それまでは東のオーストリアやドイツ諸邦と西のスペインに囲まれていた。しかしスペインがフランス傘下となれば、ヨーロッパの西半分がブルボン家のものとなるだけでなく、スペイン領のナポリやシチリア、ネーデルラントの一部までその傘下となり、勢力図は一変してしまう。

これを危惧したオーストリアを筆頭に、プロイセンはじめドイツ諸邦やイギリスなどもフランスに異を唱えスペイン継承戦争(1701-1713/14)が勃発した。

小国乱立のイタリアは混迷する。スペイン支配下のナポリとシチリアや、地理的にも歴史的にもフランスに近かったトリノのサヴォイ家は親仏側に付いたが、国際都市ヴェネツィアは中立を保った。ローマはかねてよりガリカリスムやシスマ(教会分裂)やジャンセニスム論争でフランスに悩まされていてフランスに与したくはない。とはいえ何百年もイタリア進出を目論み、1527年にはローマ掠奪の暴挙に及んだオーストリアへの嫌悪感も根強い。教会内にも親墺派のグリマーニ枢機卿、親仏派のパンフィーリ枢機卿、コロンナ枢機卿、オットボーニ枢機卿などがいて意見は割れ、教皇クレメンス11世はなかなか態度を決められなかった。

戦況の逆転と《時と悟りの勝利》・・・戦いは当初フランス優位に展開したが、トリノのサヴォイ家がフランスと揉めてオーストリア側に寝返ると戦況は一変する。1706年秋にオーストリア軍は仏軍に囲まれたトリノを解放、1707年3月に仏勢力下のミラノ、マントヴァを攻略すると、5月にはスペイン傘下のナポリを目指して南に進路を取った。

ローマは震え上がる。再びオーストリア軍に蹂躙されるのか?親墺派はすぐオーストリア側に加わらねば襲われると煽り、親仏派はフランス海軍が健在で、必ず形勢逆転できると説く。その親仏派の主張がふんだんに盛り込まれたのが《時と悟りの勝利》だった。

続く親仏・親墺の3作品・・・1707年7月7日、ついにナポリがオーストリア軍の手に落ちた。次はローマか?動揺する親仏派をまとめようと、コロンナ枢機卿は7月15・16日にカルメル修道会の晩課を決起集会として盛大に開こうとした。しかしナポリ陥落からわずか8日。晩課用詩篇5篇のうち最初の《ディキシット・ドミヌス》(主は言われた)はヘンデルが4月に書いていたが、《ラウダーテ・プエリ》と《ニシ・ドミヌス》は急ごしらえ、あとの2曲は間に合わず単旋律のグレゴリオ聖歌でお茶を濁したに違いない。《ディキシット・ドミヌス》は巧緻な対位法と、高難度の歌唱と器楽が際立つ入念な傑作だ。

舌戦は続く。1708年春の復活祭では4月4日水曜日に、親仏派オットボーニ枢機卿のカンチェレリア宮でスカルラッティの受難オラトリオ《罪・悔悟・慈悲》が、アルカンジェロ・コレッリ率いるオーケストラとともに上演された。ここでも仏海軍を頼りに「海から来る救い」が歌われている。

一方親墺派は復活祭の4月8日日曜日にルスポリ侯のボネッリ宮で、グリマーニ枢機卿の台本に作曲したヘンデルのオラトリオ《復活》を上演する。コンサート・マスターはこちらもコレッリ。中4日での新旧巨匠の競演というオラトリオ史上最大の一週間となった。刑死後のイエスが冥界を征服してから現世に復活した、という話は、南下してナポリを征圧したオーストリア軍が北上してローマにやってくる、すぐに同調せねば襲われる、と煽る、明からさまな親墺派の作品だった。

1709年末にもなるとオーストリアの優勢がさらに色濃くなる。それでも教皇クレメンス11世は態度を決められない。親墺派のグリマーニ枢機卿はヴェネツィアでヘンデルのオペラ《アグリッピーナ》を上演する。古代ローマ皇帝クラウディオ(クラウディウス)は若くて美しいポッペアを愛人にしたいが、後妻アグリッピーナ妃に気兼ねしているうちに、若い娘は部下に取られ、跡継ぎも妃の連れ子ネローネ(後のネロ帝)を指名する羽目になる。アグリッピーナの策略やポッペアの機知が交錯する痛快なコメディで、優柔不断な皇帝は形無しだ。これは親墺派に決め切れない教皇への痛烈な皮肉だった。

そしてハノーヴァーへ・イギリスへ・・・ヘンデルはイタリアでコレッリからイタリアの器楽を、スカルラッティからオペラと美しい旋律の書法を吸収した、と言われている。しかし同時に当時のパトロンたちの、主張を盛った台本に相応しい音楽を付けられる音楽家が欲しい、というニーズに応え、親仏・親墺と立場の異なる台本に自在に作曲して見せて、ヨーロッパ音楽市場への売り込みに成功したのだった。

そして、次期英国王に内定しながら異国で受け容れられるか不安を抱えていたハノーヴァー侯ゲオルクに宮廷楽長として雇われ、一足先にロンドンに派遣され、オペラ《リナルド》で次期国王の前宣伝を見事に成功させたのだった。

■ オラトリオ《時と悟りの勝利》

台本とその背景・・・ローマの親仏派パトロンにはパンフィーリ、コロンナ、オットボーニの三枢機卿がいた。このうち最年長のベネデット・パンフィーリ(1653-1730)は、先の教皇インノケンティウス10世を大叔父に持つエリートで文才もあり、多くの音楽家にテキストを提供していた。というより、自分の主張を盛った台本に音楽を付けるよう発注していた、という方が正しいだろう。

上述の通りオーストリア軍は1707年3月に北イタリアを征圧し、ナポリに向けて南下を始めた。ローマはオーストリア軍の襲来を恐れて混乱するが、特に親仏派はローマがオーストリア側に付くのを防ぐために結束し、支持を失わないよう工作する必要に迫られた。

こうした状況下でパンフィーリの書いた台本を要約すると、「今はオーストリア(快楽)の勢いがあるが、長続きはしない。ローマ(美)が本当に頼りにできるのはフランス(時)だ。このパンフィーリ(悟り)の助言に耳を傾けよ」となる。(なお悟りをスペインと見る解釈もありうる。)

彼の主張が鮮明に現れているのが終盤で悟りが美を説得するシーンだ。

美 「あの快楽が住む宮殿のそばに美しい庭が広がっています。そこに濁った小川が、なんとかやっと流れています、重苦しい憂鬱な感じで。教えてください!あの小川はどこから流れてきているのですか?」

悟り 「聞きなさい!愚かな世界がまき散らす、あの涙から流れてきているのだよ。だから あのような雰囲気を醸(かも)している、愚かな愛にふける者たちの重苦しい陰鬱な溜息が。」

美 「あの小川は海に流れつくのですか?」

悟り 「途中で消える。自分の行き先と、正しい道筋を忘れるからだ。」

これは内陸国オーストリアを揶揄したもので、「兵を率いてアルプスから攻め降りてきても、どうせ海軍力もないオーストリアが地中海を制することはできない。そもそも神聖ローマ皇帝という権威を与えているのは教会であり、そこを攻めるなど許されないし、無傷でローマまで攻め込めるはずはなかろう」というメッセージだ。

少し置いて悟りが歌う:

悟り 「かつては黄金の髪の助言者であった者が地に倒れる。己の滅びを耐えるがよい。その者はこれまで何度もユリを、バラをもてあそび、美しき者(美)を大いにたぶらかしてきたのだから。

ユリはフランス・ブルボン家の紋章、バラはランカスターの赤バラ、ヨークの白バラで知られるようにイギリスを指す。つまりこのアリアは「策略でフランスやイギリスを巻き込んでバチカンを翻弄してきたオーストリアを信じてはならない」という意味だ。目先の戦況の変化に右往左往すべきではない、との親仏派ならではの主張だったことが分かる。

聞きどころ・・・イタリアで旋律を書く技を身に着けたヘンデルの音楽は美しいが、それだけではない。この作品は時と悟り組と快楽とが美を自分側に取り込もうと駆け引きする「ことばの芝居」だ。オーストリア、フランス、枢機卿がそれぞれどんな比喩を使って自分をアピールし相手をこき下ろしているか、そしてそれにどんな音楽が付いているかを考えるのが、当時の聴衆にとって最高の楽しみだっただろう。

美を誘惑する快楽の歌は敵ながらなんとも魅惑的だ。真理の道を説く時や悟りの歌は時に厳格、時に諭すように、時に優しく包み込むように美を導いて行く。

曲は冒頭から聞きどころ満載だ。快活な序曲ではコレッリのヴァイオリン・ソロが駆けめぐる。

第1部のはじめ、美の〈忠実な鏡よFido specchio〉は、自分の魅力がずっと続くか不安に駆られて歌うアリアだが、3/8拍子のシンプルな音型が反復したり裏返しになったりして、鏡の特徴を描く。この話題は終盤で再び現われ、鏡は無残に割られることになり、その前後にも3/8の音楽が響いて伏線が回収される。

美は快楽の甘言に乗って悦楽へ傾いて行く。快楽が自分の王宮の様子を絢爛たる合奏で描くが、そこでヘンデル自身がオルガンの華麗なソロで腕前を披露する。しかし時と悟りが刹那の悦楽の虚しさを説くと美も揺らぎだす。4人の思いが交錯する四重唱で第1部が幕を閉じる。快楽の裏に墓があって死人が大勢いる、というくだりは、近年の教皇は老人ばかりですぐ死んでは交代する羽目になっているがそれはオーストリアのせいだ、という言いがかりだ。つまり時とは長く王位にいたルイ14世のことにほかならない。

第2部では時と悟りが、その場限りの悦楽や若さ・美しさの行きつく果てを示し、美徳の永遠の価値を説いて美に真実の道を指し示す。

再び四重唱となって激しい議論にヴァイオリンやオルガンも加わり、時と悟りが快楽を圧倒する。追い込まれた快楽は最後の力を振り絞ってアリア〈棘(とげ)を避けてLascia la spina〉で形勢逆転を図るが、鏡の虚飾が暴露されて退場を余儀なくされる。なおこのアリアは後のオペラ《リナルド》の〈私を泣かせて下さいLascia ch’Io pianga〉の原曲でもある。

終曲は輝かしいハレルヤでもアーメンでもなく、徳の道を見出した美の確信に満ちた静かなアリアだ。これほどしびれる結びのオラトリオが他にあるだろうか。